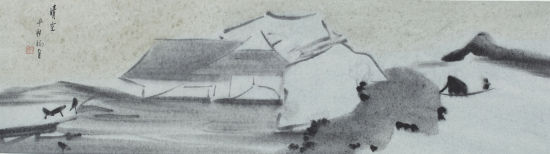

福音作画,与众不同,他用四个指头笨拙地捉住笔杆顶端,在宣纸上像虫一样爬动、爬向哪里去?令人担优,他自己也好像心中无底,爬了几下,初见端倪,你如果是站在他对面,会惊讶地发现,那图像是对着你的,而对他自己来说,则是个倒立的形象,他悠悠然,继续爬下去,时而傻气地涂抹几笔,偶尔也刷点淡淡的颜色,整个作画过程是信手而为之,那主宰他行为的不是他自己的头脑,面是藏匿在心中的一个艺术之魔,当画完以后,再看其人其画,一样的憨态可许。

福音是个幽默大师。我说,最适宜于他的装扮是留一把飘然的胡子,穿一件长衫,把毛笔和宣纸装在抽口里,吟几句李白的酒诗,悠哉游哉,荡然不知所之,如他笔下的曹雪芹形象一般。

竟有这样的画家。

他从来是这样?不是,也跟其他画家一样,练过素描,临摹过已故大师的画,研究过不少中外古今的画论,参加过表现工农兵光辉形象的画展,画过许多应景的插图,出版过一些连环画佳作,不过他没有上过堂而皇之的美术学院,其原因只有命运之神知道。

他习画始自家教,其父杨导宏老先生,三十年代毕业于上海美专,曾受过刘海粟大师的教诲,时属倪贻德工作室,早年曾在西安举办过“杨导宏西洋画展览”。家有高师,子承父教,故而有了今日之杨福音。

他毕业于中等师范学校,后来当了小学,中学教师,素以创造性的语文教学而闻名,但他的志趣并不在那里,常常混迹于画家中间,好学,多思,有才华,春色满园关不住,这是那时的印象。

一九七三年,人们终于发现,杨福音作为教师虽好,作为美术工作者可能于社会更加有利,于是便把他调到湖南图片社担任美术编辑。从此一面从事出版工作,一面作画,至今仍是湖南少年儿童出版社美编室主任。

我不懂画,而有附庸风雅之好,从来与美术界过往甚密,福音任图片社编辑时,我们是邻居,龌龊的政治空气令人窒息,大家都需要找个透风口吐吐闷气,诉诉衷肠,与福音长谈达旦的事时而有之。一谈政治便苦恼,深感徒有忧国忧民之心,而无炼石补天之术。毎每谈到苦不堪忍时,便把话题一转,谈起艺术来。艺术对于我们,是一帖麻醉剂,不曾想,那种自由的交谈,在日后显示出意义来了。·他的今天和我的今天,都跟那时的交谈有关。

当时每年都有画展,画领袖,画劳动场面,画英雄人物乃至画政治口号。依福音的聪明才智,每一届画展都是可以榜上留名的,但他在参加了几届那样的画展以后,终因不堪忍受荒谬政治对艺术的亵渎,而决心洗手不干了,他对我说:一个画画的人,不受名利的诱惑是很难的,但为了一时出风头而蹂躏自己的艺术良心,太划不来。”

不参加画展可以,不画画则是不可以的,就从那时开始,他迈开了新的一步,有天他搬出一本潘天寿的画册来向我介绍,满口溢美之词,津津乐道,眉飞色舞,我知道,他大概是有了什么主意。果然,几天以后我再去他家,只见墙上挂满了花鸟小品,有临摹的,也有自创的,我不禁发了感慨:“这オ是艺术呢!“而他说,这不算,只是窗上涂鸦,娃娃学步而已,叫我给他挑毛病,不怕说得痛。我受他的诚意所感,果然在关公面前抡起大刀来,以外行的直觉评头品足,对与不对,我就不管了。不料他认为我的评论还有点价值,后来每过几天便把我叫去评新作,斯人的确聪明,每次都叫我吃惊,面貌日新,突飞猛进。

有一天他郑重其事来找我,说又有新作,叫我去评,言语间隐藏着神秘感。我走进他家一看,以前那些习作都不见了,墙上孤零零地挂着一幅花草小品。我禁不住惊呼,以为是潘天寿的墨迹,便说:“本评论家无话可说了。” 而福音不肯罢休,搬条小凳子放到对面墙脚下给我坐,不评不许走。我出于无奈,由画面扯开去,谈戏剧、谈音乐,谈文学。我一言,他一语,一直扯到天亮。谈到投机处,我明白了他的用意:这幅画说明,模仿一位大师并不难,难的是如何确立自己的风格。那一夜的谈话,中心在于寻找自己,我不可能给他出什么好主意,也无法预测他将从哪个方向找到自己,但我确信,总有一天他会搞出新花样来。

此后,国家发生了天翻地覆的变化,大家都成了忙人,接触的机会就少了。过了两年再登门造访时,他的画已使人不得不刮目相看了。他原是擅长人物的,依旧画人物,他有较深的古典文学修养,这一优势也已体现出来,他为一些古人和神话人物造像,有怀素,有八仙,有钟馗,有曹霑,有公孙大娘舞剑器,字也变了,画风与字风一体。舍工而就意,弃巧而求拙,再配上几句富于幽默感的题画诗,使人耳目一新,每一幅画都能从古人那里找到某些影子,但又绝非古人的翻版,无处不显示其本人的气质和心绪,我说:“你总算找到了自己。” 他却不以为然,只是神秘地笑笑。

最近潇湘四家在南京举行联展,我看福音的画又在变,真是个不老实的人。

他的画长在哪里?总而观之,可以用古人的识画六诀以概括,即气韵兼力,格制俱老,变异合理,彩绘有泽,去来自然,师学舍短,但这六诀还不足以说明他的特色,格制俱老不错,老树发了新核;变异合理无可说的,不过是合理之中又突出了大胆;彩绘有泽原是基本要求,福音用彩,时而清谈,时而火辣,概由心定;去来自然,可以说已近炉火纯青,但以门外汉的眼光来看,其自然已到不可言喻的程度;师学舍短,福音正是这样做的,取古人画艺之精髓,化于时代审美之氛围,如果还要说点什么,那么文人气足当是他突出的特征。

当今画坛上议论纷纷,对于中国画的发展前途众说不ー,有一种悲观的论调认为传统中国画已到穷途末路,再要发展必先否定传统。福音是很少发表议论的,他以艺术创作的实践来说明同题,果真需要一股脑儿抛弃传统才有创新的可能吗?如果我们不抱偏见,便应该承认,他的画浸透了时代色彩,古人论画,辄以有无古意识高低。如赵孟颊所言:“作画贵有古意,若无古意,虽工无益。”

今人但知用笔纤细,敷色浓艳,便自谓能手,殊不知古意既亏,百病横生,岂可观也!” 这种观点在传统的理论中是很有代表性的,强调古意,到底有无益处呢?过份地拘泥于古,恐怕于创造不利;但如果把古意当做一种文化精神,当做前人传统的成果来对待,我想是有益无害的。有古意并不意味着复古,也并非否定今人的创造。福音是主张要有古意的,他说:“自古以来,有成就的艺术家都有一番追古探源的劳作,他们与古人相通,神交久矣。“与古人相通,亦即与众多的已大师想通,福音的画正是这种相通加上创造的成果。谁能指出的画酷似哪位古人?谁又能否定他那独具风采的劳作不是一种创造?

是否可以说,杨福音的画大有成为一派的气候?假如只看他前几年的那些钟馗、达摩,或许还可以认定;再看他现今的作品,情况就不一样了!至少可以说这是独特的,是属于杨福音的,他是不是在有意”创派?” 现在一般的”创派“者,往往都有点性急,恨不能一下子打碎现成的绘画机器,而建立起一套全新的机器来。杨福音主张提“创新“不如提“创我”来得更加确切,这个人野心不大,不过是在更新自己而已。而这宝贵的更新自我的精神,正好产生了“派”的萌芽。其所以只说是“萌芽”,是因为尚不知他明天又会在”创我”的路途上走出去多远。画家的一生要看晚年。

人都说杨福音的画多有雅气,雅在其稚气,雅在其拙,毫无哗众取宠之象。现今掌握了一般绘画技能的人是很多的,大凡初学者都想尽量地表现技巧,其结果只是满幅技巧而己,拿了技巧而又返璞归真是不易做到的,绝非想到即能做到,古人云:“去俗无他法,多读书则书卷之气上升,市俗之气下降矣。“福音的画,雅就雅在书卷之气浓厚,与匠气无干。有人说他的画是文人画,这不无道理,福音爱读书,尤其爱读中外古今的文学著作。他不但能背诵许多唐诗宋词,还写得一手好文章,通观中国绘画史,有谁是不通文而成了绘画大师的呢?齐白石没有上过大学,而他的自学成果远非一般受过高等教育的人所能相比,自古便有文画相通之说,所谓“其为人也多文,虽有不晓画者寡矣;其为人也无文,虽有晓画寡矣。” 杨福音是深通其中道理的,并且作了长期的努力才达到今天的境界。

都说杨福音的画有超然飘逸之感,就连他的作画方式都是漫不经心,偶成天趣。这又是怎样得来的呢?除了长期的修养以外,还有个人品问题,人品与文品,人品与画品,多是不可相逆的,以其人作其画,从而达到人品画品的统一境界。

我们可以期待,杨福音将在目前的基础上迈出新的步子,最后建起他心中的艺术之塔。

Comments